您提交的政府信息公开申请,等待半月,却收到冷冰冰的“经检索,该信息不存在”。

这样的经历是否让您瞬间火冒三丈?“又在踢皮球”,是大多数申请人的本能反应。

随着政府信息公开案件在行政复议和行政诉讼中的比重持续走高,行政机关以“信息不存在”为由的答复正成为争议高发区。

以某省会城市为例,据当地2024年政府信息公开工作年度报告数据:全年1670件信息公开申请中,55%的答复指向“信息不存在”(共计915件),远超予以公开案件量(510件)(数据参考自当地人民政府办公厅2024年政府信息公开工作年度报告)。当超半数申请遭遇“查无此件”的答复,公众的信任天平难免倾斜——究竟是信息管理存

在疏漏,还是对“信息不存在”的认定标准存在认知鸿沟?

今天,致高起点团队吴雪培、黄艳梅、陈万堃律师就用真实的胜诉案例,带您看清“信息不存在”背后的司法审查密码。

一场关于“信息不存在”的司法攻防战

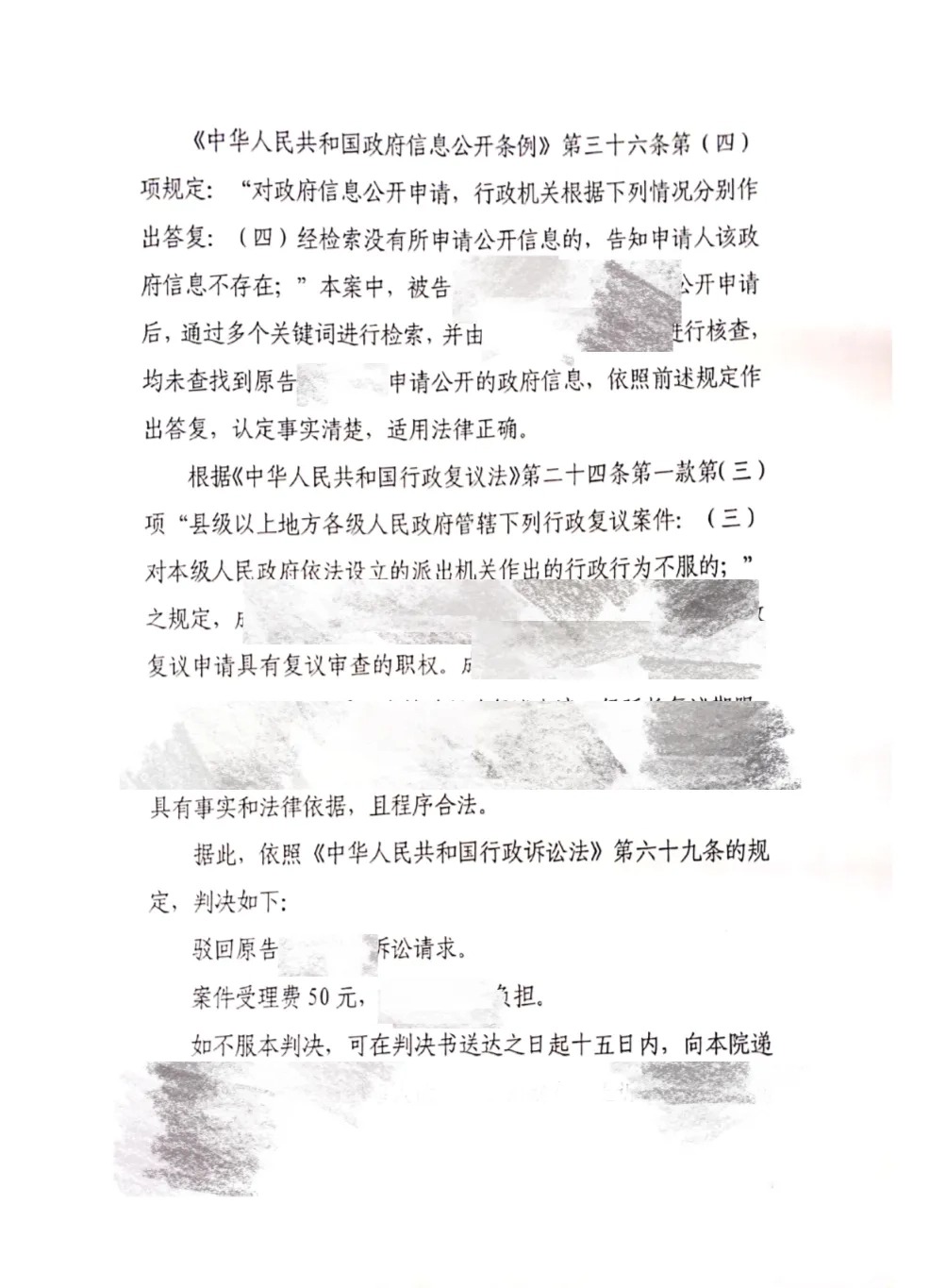

2023年11月,某街道办收到原告经过补正后的《政府信息公开申请表》,载明所需政府信息为:依申请公开“某项目:征收某街道XX公顷土地补偿款的打款凭条以及支付凭证的政府信息。批复为XX号。”

某街道办收到该申请后,以“某项目及相关工程”“XX公顷土地补偿费”“某项目建设用地征地拆迁农用地”“建设用地征地拆迁”“农用地转用”“XX号”“某街道土地补偿费”“土地补偿费 转账凭证”“土地补偿费 支付凭证”“土地补偿费 打款凭条”为关键词通过内部文档管理系统进行检索,未检索到申请人所申请公开的政府信息。

另交办某业务科室要求对申请人申请公开的信息予以核查,该科室核查办理结果为该信息不存在。

2024年1月,某街道办作出《告知书》并向申请人送达,主要内容为:经检索,申请人所申请的信息不存在。

申请人不服,向某政府申请行政复议,某政府经审理作出并向申请人送达《复议决定书》,决定维持某街道办作出的《告知书》。申请人不服,向某法院起诉。法院认为:该街道办已经尽到了合理的检索义务,判决驳回原告(申请人)诉请。

本案中,某街道办以“组合式检索技术+业务科室人工核查”构建履职证据体系——从关键词组合检索到业务科室原始档案核验,最终经复议机关和司法机关审查,均认为某街道办已经尽到合理检索义务,为同类争议提供了范本。

司法审查密码解构:检索义务的“三重门”

最高人民法院101号指导性案例虽明确了“政府信息不存在”类案件的司法审查重点在于行政机关的信息检索义务,但是司法实践还需要更为细致的审查标准。

此类案件的审判过程中,法院多采纳行政机关提交的关于检索范围、检索关键词,协查单位书面反馈意见等作为证据来认定行政机关是否履行了适当的信息检索义务。

上述案例中,某街道办凭借“组合式检索技术+业务科室人工核查”的操作范式得到司法机关认可,其价值远不止于个案胜诉——它如同一把解剖刀,精准剖开“合理检索义务”的肌理。当司法机关穿透“信息不存在”的表象争议,审查目光始终锁定三重核心标尺。

(一)检索主体的专业壁垒

本案中,某街道办指定业务科室工作人员主导信息核查,精准命中“合理检索义务”的第一重密码:检索主体适格。司法审查要求,承担检索义务的主体须同时满足双重条件:

1.主体特定:必须是被申请机关本身(街道办不可推诿至上下级或第三方);

2.人员专业:承办人员需具备信息定位能力+业务认知储备。

(二)检索载体的法定基石

本案中,某街道办依托行政机关文档管理系统开展检索,直击合理检索义务的第二重密码:法定检索载体的完备性。司法审查要求,行政机关必须构建并维护覆盖全类型存档文件的检索平台,否则将根本性动摇“信息不存在”答复的合法性根基。

(三)检索方法的科学维度

在确定适格检索主体的基础上,司法机关对“信息不存在”认定的审查进一步聚焦于检索方法的科学性与完备性。

本案中,某街道办采用的“系统检索+人工核查”双轨机制,恰恰揭示了合理检索义务的第三重密码——检索方法必须具备科学的策略。

从司法审查实践来看,科学的检索方法需满足三维度要求:

1.技术路径的复合性

区别于单一的电子检索或人工核查,有效检索应当构建技术互补的立体化检索体系:电子检索需覆盖文档管理系统、业务数据库等法定信息载体,采用“基础关键词+关联词组合”的检索策略(如本案中同时使用“土地补偿费”“转账凭证”“XX号批复”等多组关键词);人工核查须调取原始档案进行验证,重点核查电子化过程中可能遗漏的纸质文件、手写记录等材料。

2.时间跨度的完整性

检索范围必须涵盖信息可能存在的全生命周期。本案中,电子系统检索设定某项目启动年度至今的时间区间;人工核查同步追溯科室保存的历年纸质档案,确保无时间盲区。这种“系统全覆盖+档案倒查”的模式,有效排除了因时间局限导致的检索失真。

3.检索策略的适配性

司法机关特别关注检索方法与申请信息的特性匹配:对结构化数据(如财务凭证)采用精确检索与模糊检索并行的双轨校验;对非结构化信息(如会议纪要)采用语义分析、近义词扩展等智能检索技术;对历史久远信息实施跨系统关联检索(如财政支付系统与档案管理系统)。

这种“技术复合+时空覆盖+策略适配”的检索方法论,使得本案行政机关的履职证据形成完整链条。当检索方法能同时满足以上三重标准,“信息不存在”的答复才经得起司法审查的检验,正如最高人民法院101号指导性案例中所强调:“没有提供印证证据证明其尽到了查询、翻阅和搜索的义务……《政府信息告知书》违法,应当予以撤销”。

申请人破解“信息不存在”的三把钥匙

当申请人收到“信息不存在”的答复时,需从司法审查的“三重门”切入,将行政机关的检索义务转化为可操作的质证武器。

(一)锚定检索主体缺陷

追问“谁在检索”?要求行政机关说明具体检索人员姓名、职务及专业资质(如是否熟悉征地补偿业务流程);核查是否存在主体错位(如某机关将检索责任推诿给村委会或开发商)。

(二)穿透检索载体漏洞

锁定档案管理失范。申请公开该机关文件管理制度、档案保管文件等,验证其是否建立法定检索平台,比对检索范围与实际存档范围。(如未将历史档案数字化等情形)

(三)拆解检索方法谬误

1. 关键词陷阱:若申请公开“XX项目XX报告”,而行政机关仅检索“XX报告”未关联项目名称,可提交XX项目相关文件证明信息必然存在。

2.时间盲区:通过财政支付记录、会议纪要等旁证,证明信息应存在于某时间段。

2. 技术缺陷:申请公开检索日志(如系统截图、检索视频等),验证是否使用模糊检索或跨库检索。

(四)行动进阶指南

结语——当“信息不存在”成为检索义务的试金石

本文分享的案例中,行政机关“组合式检索+人工核查”的胜诉范式,以及行动指南中的策略,共同揭示了法治进程的关键密码:公民每一次对“信息不存在”的质疑与挑战,都在无形中推动着从“保管者自证”向“申请者参与”的法治进步。

当普通百姓学会运用“三重门”标尺质询行政机关的检索记录,当法院开始系统审查关键词设计的逻辑或档案库房的登记簿——我们见证的不仅是个案的胜利,更是公共治理逻辑的重塑:信息的开放不再取决于行政机关的单方宣告,而是基于一套可检验、可追问的技术规范与责任链条。

最高法101号指导性案例所确立的检索义务审查原则,正在倒逼行政机关构建“可证明、可追溯、可验证”的信息管理体系,这不仅是应对诉讼的技术准备,更是建设阳光政府、责任政府的必由之路。

《政府信息公开条例》所承诺的“阳光政府”,其基石不在宏大的口号,而恰恰在于每一份“经检索信息不存在”的答复背后,那些被详实记录的搜索痕迹、那些被交叉核验的数据源,以及司法机关对“是否真的尽力寻找”这一朴素问题的严苛审视。唯有时刻高悬“合理检索义务”的达摩克利斯之剑,让阳光照进行政行为的每一个缝隙,公民的知情权才能从纸面权利转化为可触摸的法治现实。

参考文献

武飞.论政府信息检索义务的司法审查——从最高人民法院101号指导性案例切入[J].山东法官培训学院学报,2020,36(05):32-44.DOI:10.14020/j.cnki.cn37-1430/d.2020.05.003.